di Silvia Pankova Kambourova *

“Noi” di Evgenij Zamjatin, scritto nel 1920, è visto come predecessore delle due più famose anti-utopie della letteratura inglese moderna: “Brave New World” (“Il Mondo Nuovo”, in italiano) di Aldous Huxley, pubblicato nel 1932, e “1984” di George Orwell, scritto nel 1948. Orwell ha sempre dichiarato di aver scritto la sua anti-utopia sotto l’influenza del romanzo di Zamjatin che aveva letto nella traduzione francese del 1944. Aldous Huxley, invece, in una lettera al critico Christopher Collins, nel 1962, scrive di non aver mai sentito parlare del romanzo di Zamjatin e di aver pianificato il suo Brave New World come una parodia di Men Like Gods di H.G. Welles.

Lo scarso successo iniziale del romanzo di Zamjatin, oltre alla censura che colpì il romanzo in Unione Sovietica, è in parte riconducibile anche al fatto che negli anni delle sue prime pubblicazioni nell’Europa occidentale (il romanzo fu pubblicato la prima volta in inglese nel 1924) non si era ancora delineata nei suoi aspetti più tragici quella paura del totalitarismo che fece la fortuna dei romanzi di Huxley e, soprattutto, di Orwell.

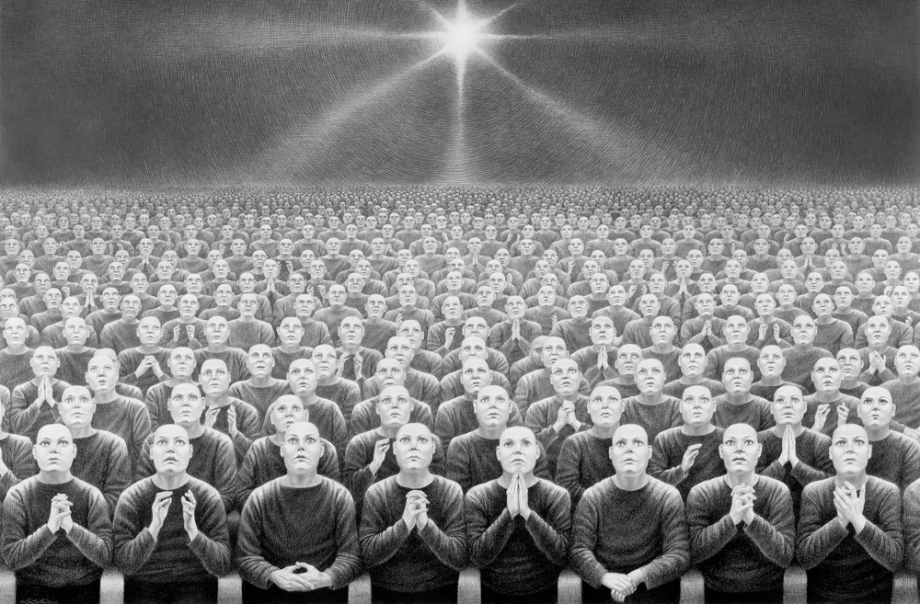

Il romanzo “Noi” di Evgenij Zamjatin è generalmente considerato la prima completa opera letteraria che si può chiamare anti-utopia, vale a dire che rappresenta una visione integrale dei risultati negativi ottenuti dalla realizzazione dell’Utopia. Lo scrittore russo, rivoluzionario e bolscevico negli anni bui del regime zarista, ma poi deluso dalla costruzione effettiva del socialismo dopo la Rivoluzione d’Ottobre (alla quale non aveva partecipato perché era in Inghilterra), deride la sproporzionata fiducia dei suoi contemporanei nel razionalismo, nel progresso tecnologico e nel compito messianico delle masse nella costruzione di un mondo perfetto. L’avvenire che egli descrive nel suo libro, costruito come un diario di uno degli abitanti della Città dell’Utopia che colloca in un futuro lontano di mille anni, è scientificamente progredito, collettivizzato e pianificato fino all’estremo, ma molto triste. La fantasia e qualsiasi libertà individuale sono soppresse. L’individuo e la creatività umana sono sommersi dalle immense moltitudini di automi che conducono una vita (o meglio una “non vita”) pianificata e uniformata sulle rigide regole dello Stato Unico.

Come sopra accennato, circa un decennio dopo la pubblicazione del romanzo di Zamjatin, lo scrittore inglese Aldous Huxley scrive un’altra anti-utopia, Brave New World, diventata subito un best seller. La Città dell’Utopia rovesciata di Huxley è la Londra dell’era di “Our Ford” (“il Nostro Ford”), in altre parole l’epoca di una società “perfetta”: lo Stato Mondiale. L’atmosfera del nuovo mondo huxleyano è simile a quella dell’ipotetico futuro di Zamjatin: il progresso delle scienze e della tecnologia ha reso la vita comoda, perfetta, ma nessuno degli esseri umani può decidere sul proprio destino disegnato dallo Stato sin dalla fase dello sviluppo embrionale. La cultura, la poesia, la storia non esistono più, spazzati via dalla censura che vieta tutto ciò che è “vecchio” e può indurre a pensare.

I due romanzi sono stati spesso paragonati tra loro perché sono straordinariamente simili, nonostante le differenze di stile e forma (il romanzo russo, ad esempio è un diario che segue in tempo reale tutte le trasformazioni nell’anima del protagonista ed è raccontato in prima persona con un linguaggio ellittico, emotivo e particolare come lo “skaz” nelle teorie letterarie dei formalisti, mentre il romanzo inglese è un racconto epico nella classica tradizione realista, raccontato da un narratore e interrotto dalle voci e dai pensieri dei personaggi). L’idea principale delle due opere è la stessa: la società perfetta e organizzata sulle regole della stabilità e prosperità perpetue rende le persone non libere e le confina in una prigione terribile, anche se dorata. La trama è quasi identica: nel mare di esseri umani ridotti ad automi uniformati e contenti nasce un germe di scontentezza e dissenso che contagia alcuni dei personaggi e fa nascere in loro una coscienza individuale; si forma così un ribelle o un gruppo di ribelli. I tentativi di ribellione si infrangono però contro le regole di ferro del sistema e, in entrambi i libri, nel colloquio finale tra il Dittatore (il Benefattore di Zamjatin e il Grande Controllore di Huxley) e il “ribelle”, viene rivelato il segreto della nascita e dell’esistenza del “mondo perfetto”.

In tutte e due i romanzi, lo Stato vince sui contestatori e cancella ogni traccia di speranza per la liberazione dello spirito umano, ma l’interpretazione della sconfitta dei due autori è diversa. Huxley descrive un sistema così perfettamente solido e perfido che rende impossibile un’insurrezione dall’interno. Il ribelle è un personaggio che viene dagli spazi selvaggi e incontaminati dalla sterile civilizzazione: un figlio ripudiato e eretico che però perisce sconfitto nell’indifferenza della massa di esseri ottusi, storditi da droghe e divertimenti (un affinamento del “panem et circenses” di Giovenale), finalizzati a perpetuare l’idiozia nel mondo e renderlo più governabile. Zamjatin, invece, fondamentalmente ottimista, come tanti maestri della letteratura russa[1], non riesce a rassegnarsi all’eternità della stasi, e crea un mondo stretto nella morsa di una dittatura sanguinaria, ma dove, comunque, sopravvivono uomini e donne forti, indomabili, portatori delle idee rivoluzionarie. Nel romanzo di Zamjatin, i sovversivi, numerosi e ben determinati, organizzano una ribellione di massa che scuote seriamente le basi del sistema, che si dimostra non così solido come sembrava. Per le esigenze della trama e per lo sviluppo logico del romanzo, la rivolta è domata, ma il libro si chiude sugli incendi e scontri ancora in corso lasciando così uno spiraglio di speranza che la “energia” vincerà sulla “entropia” e la vita in costante movimento avrà la meglio sulla stasi e la morte.

Zamjatin è considerato, quasi unanimemente, il più profetico degli anti-utopisti. Nel 1920, quando scriveva il romanzo “Noi”, egli non poteva conoscere in dettaglio i regimi totalitari in Europa affermatisi nel clima di depressione e crisi negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale e alla Grande Crisi economica del 1929. Non si erano ancora materializzate le impersonificazioni reali del suo Benefattore: Mussolini, Stalin, Hitler; non c’erano ancora le marce forzate e le parate di regime nelle città, gli Uffici della ČK (CeKa) e della Gestapo: tutto questo fu straordinariamente previsto e predetto da Zamjatin. Ma la più importante delle sue premonizioni fu certamente il crollo del simbolico muro di sicurezza attorno alla dittatura sanguinaria e alla sua città di vetro, che sembra anticipare il crollo del Muro di Berlino del 1989.

L’affermazione di Gleb Sturve che il romanzo di Zamjatin, anche se “meno scientificamente elaborato del Mondo Nuovo …. è più efficace come profezia del futuro”[2] sintetizza l’opinione generale che la critica aveva, fino ad alcuni decenni fa, sulle due opere. Infatti, prima del crollo del Muro di Berlino nel 1989 (evento che, tra l’altro, ha contribuito molto alla rivalutazione di Evgenij Zamjatin in patria[3]) l’anti-utopia dello scrittore russo sembrava senz’altro la più profetica. Quindici anni dopo la fine della dittatura sovietica, invece, il mondo sembra essere piombato nella nebbia del consumismo e della “pop culture”, che Huxley temeva più degli ottusi regimi dittatoriali palesemente oppressivi e sanguinari. L’oppressione crea eroi assetati di libertà e conoscenza e non può vincere in eterno contro la loro lotta, mentre un mondo immerso nell’opulenza e in una tranquilla e artificiale vita dove sono soddisfatti tutti i bisogni primari ed effimeri (bisogni a loro volta creati in modo fittizio dal sistema), produce uomini ottusi e bambole gonfiate inadeguati per uno qualsiasi slancio nobile o pensiero creativo.

La storia del XX° e XXI° secolo, con il crollo dei sistema pianificato sovietico e delle dittature fasciste e l’affermarsi del modello “occidentale” come modello economico e politico universale, sembra dar ragione soprattutto alle premonizioni di Aldous Huxley.

Nella realtà, il “rozzo” sistema di oppressione “sovietico” à la Zamjatin si è dimostrato più fragile da quello sofisticato e vellutato del Grande Controllore di Huxley.

***

[1] D. Richards citato da V.A.Čalikova, (Krik Eretika in “Voprosy Filosofii”, A.1991, N°1, p.16) sostiene che la speranza nella salvezza è una caratteristica nazionale propria agli scrittori russi in generale.

[2] Gleb Sturve, Storia della letteratura sovietica da Lenin a Stalin, Garzanti ed., 1977, p.64.

[3] Il romanzo Noi è pubblicato per la prima volta nell’Unione Sovietica nel 1988.

___________

* Silvia Pankova Kambourova è nata in Bulgaria e attualmente vive in Italia. E’ laureata in Lingua e Letteratura Inglese e Russa.

Riferimenti bibliografici

- Adorno Th., Aldous Huxley e l’Utopia, in Prismi, ed. Einaudi, Torino, 1982.

- J., Brave New World, 1984 and We: An Essay on Anti-Utopia., in Zamjatin’s “We”: A Collection of Critical Essays, Gary Kern ed., Ann Arbor, Ardis, 1988.

- Čalikova V.A., Krik Eretika, in “Voprosy Filosofii” A 1991, N°1, Akademia nauk SSSR., Mosca, 1991

- Gatti P., Discorso utopico e distopico, Mneme, 2000; http://mondodomani.org.

- Ginsburg, A Soviet Heretic: Essays by Yevgeny Zamjatin, Chicago, 1970.

- Huxley A., Brave New World, 1932; edition Flamingo-HarperCollins Publishers, London,

- Kambourova Pankova S., “Noi” di Evgenij Zamjatin e “Il Mondo Nuovo” di Aldous Huxley, Tesi di Laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università Roma Tre, 2005

- Sturve G., Storia della letteratura sovietica da Lenin a Stalin, Aldo Garzanti ed. 1977.

- Sturve G. Novye varianty šigalevščiny, in “Novyj Žurnal”, New York, n. XXX, 1952.

- , ICS e altri raccont”, 1920-28; trad.it., ed. Quid, 1994.

- Zamjatin E., Il destino di un eretico (titolo orig. “Robert Mayer”), trad.it., Sellerio Edit., Palermo, 1988.

- Zamjatin E., Noi, 1922; trad.it., ed. Feltrinelli, Milano, 1963.