Dopo più di un anno vissuto a Mediolanum, ormai sono culturalmente integrato tra i celto-longobardi.

Roma? Lontano ricordo….le mie letture ne sono la prova! 😉

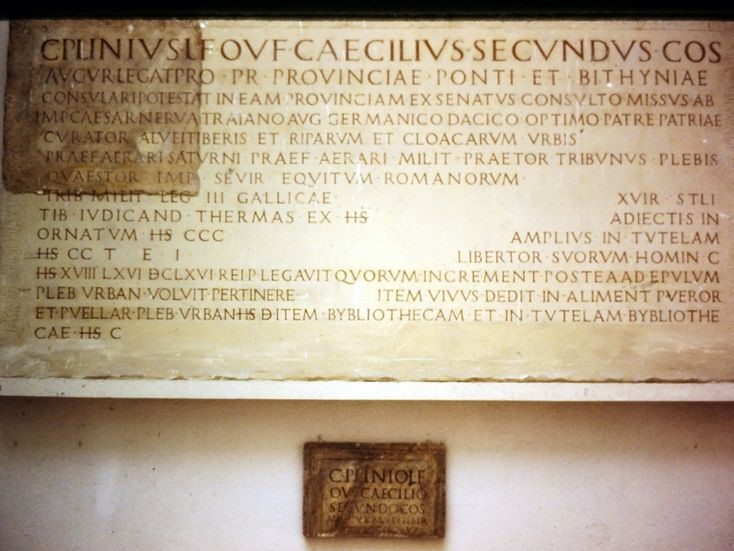

Sul muro del lato destro del quadriportico antistante la Basilica di Sant’Ambrogio, è affisso un frammento di un’epigrafe romana, ignorato dalla maggior parte di turisti e pellegrini.

La Basilica di Sant’Ambrogio fu ricostruita nell’attuale forma romanica partire dal 1080, inglobando i resti di epoca altomedievale e carolingia (come il “campanile dei monaci”) della Basilica costruita fuori le mura di Mediolanum, nei pressi di una catacomba, intorno al 380 d.C., come Basilica Martyrum da Ambrogio, funzionario statale e poi vescovo di Milano sotto l’imperatore cristiano Teodosio[1].

Come si può dedurre dai quattro fori incisi nella lapide, il frammento marmoreo fu verosimilmente riutilizzato in epoca medioevale come tombino prima di essere posto all’interno del portico della Basilica.

Il frammento dell’epigrafe proviene dalle Terme romane di Novum Comum (odierna Como), terme che furono donate, per volontà testamentaria, alla Città da Plinio Iuniore, detto cioè “il più giovane” per distinguerlo dal padre adottivo, Plinio Seniore. Il frammento, infatti, è parte della dedica posta nelle Terme di Como a ricordo del lascito testamentario di Plinio il Giovane che ebbe i natali in quella Città intorno al 61 d.C.. Caius Caecilius Secundus, figlio di Lucius Caecilius, fu adottato alla morte del padre dallo zio materno Caius Plinius Secundus, detto Plinius Senior, con il nome di Caius Plinius Caecilius Secundus.

Come si evince dalla ricostruzione dell’iscrizione commemorativa sotto riportata, nell’epigrafe è riportato il il suo cursus honorum e l’ammontare e la destinazione della sua donazione. Nella sua vita, Plinio ricoprì importanti cariche pubbliche. Fu consul suffectus (ossia “console supplente” ), augure, pro-pretore della provincia del Ponto e Bitinia su incarico dell’imperatore Tiberio e approvazione del Senato, curatore dell’alveo e delle ripe del Tevere e del sistema fognario dell’Urbe, prefetto dell’erario militare e dell’erario statale (detto “di Saturno” perché si trovava nel Foro romano presso il Tempio di Saturno), tribuno della plebe e tribuno militare della Terza Legione Gallica.

C.I.L. V 5262

Inoltre, dal nome completo di Plinio riportato sempre nella ricostruzione della lapide commemorativa: C(aius) Plinius L(uci) f(ilius) Ouf(entina) Caecilius Secundus, si evince che Caio Plinio e il padre Lucio Cecilio appartenevano alla tribù Oufentina. Dopo la fine della guerra sociale o italica (88 a.C.), con l’estensione della cittadinanza romana a tutta la penisola italica, i cittadini italici furono iscritti e censiti a fini elettorali e civili nelle antiche tribù rurali romane[2]. Molti cittadini originari di Como e Milano furono iscritti nella tribù Oufentina (tribù originaria di un territorio lungo la via Appia, nel Lazio meridionale, fondata probabilmente intorno al 318 a.C.), come confermano varie steli e lapidi ritrovate nel territorio lombardo[3]. Per esempio, di seguito si riporta la stele funeraria di un veterano della Va Legione, Publio Tutilio, anch’egli appartenente alla tribù Oufentina (la stele, del 29 d.C., è conservata presso il Museo Archeologico di Milano).

(Foto: m.v.)

La raccolta delle lettere di Plinio il Giovane, tra cui il carteggio con l’imperatore Traiano, è forse il maggiore contributo storico-letterario che ci ha lasciato. In particolare, appare storicamente importante la richiesta di Plinio, mentre era governatore della Bitinia, del parere dell’Imperatore su come comportarsi nei procedimenti giudiziari contro i Cristiani, che a quel tempo erano ancora considerati seguaci di una illicita superstitio: Traiano sembra consigliare un approccio moderato, suggerendo di evitare denunce anonime e di basarsi su prove certe.

Marco Valentini

_______________________________

[1] Aurelius Ambrosius, nato a Treviri (Augusta Treverorum nella Gallia belgica), si distinse per la veemente campagna contro gli altri culti religiosi praticati nei confini dell’Impero. La sua attività di propaganda e la sua retorica furono dirette non solo contro l’antica religione greco-romana ma anche contro il giudaismo e le altre correnti del cristianesimo considerate non ortodosse, come l’arianesimo.

[2] Ossia le 31 tribù rurali che prendevano il nome dal territorio o dalle antiche genti che vi abitavano, le quali insieme alle quattro tribù urbane (Collina, Palatina, Suburrana e Esquilina, pare così definite da Servio Tullio) costituivano le 35 tribù della Roma tardo-repubblicana.

[3] Cfr. Giovanni Francesco Tinto “La Nobiltà di Verona”, Stamperia di Girolamo Discepolo in Verona, MDXCII (1592); pag. 311 e ss..